Le memorie di Gasparuccio. I miei due nonni materni

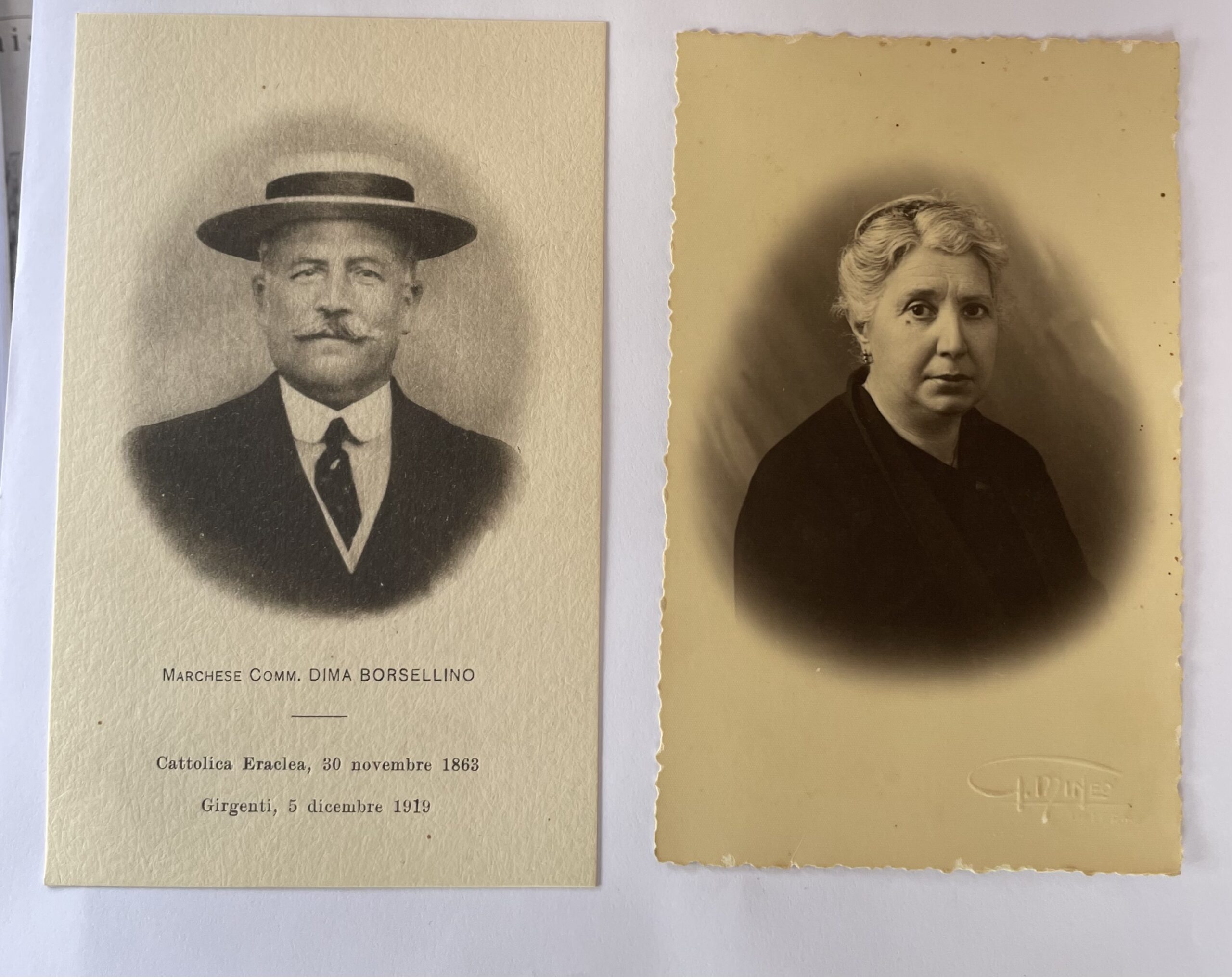

Nonno Dima, il Marchese

Nacque a Cattolica il 30.11.1863 e morì ad Agrigento il 5.12.1919

Era il mio nonno materno. Ecco la sua discendenza:

Dima (30.11.1863.- 5.12.1919)

sp. 7.2.1891 Maria Parlapiano

Giovanni Giovanna Francesco (Franz)

(1893-1974) (30.1.1896-12.6.1985) (9.4.1898-4.9.1973)

sp. Maria Licata sp. Francesco Borsellino celibe

! ! ! !

Dima Maria Luisa Giuseppe Anna Maria

sp. Beatrice Sortino sp. Pasquale Melisenda sp. Adriana Trapani sp. Raffaele Quignones

———————– ———————————- ———————- —————————

! ! ! ! ! ! ! ! !

Giovanni Matteo Giuseppe Maria Antonietta Luigi Giovanni Daniela Valeria Alfredo

Nel 1872 era morta la madre e nel 1874 è morto il padre. Quindi ebbe come

tutore lo zio Michelino (fratello della madre); mentre i tutori degli altri fratelli

minori furono Agostino Tortorici per Concettina ed Emanuela e il Barone

Francesco Spoto per Giacomo, Marianna e Dorotea.

A cinque anni diviene erede universale dello zio Marchesino Dima (morto nel

1868).

A sette anni entra al Collegio S. Rocco di Palermo.

A 14 anni nel 1877 studia al seminario di Agrigento ed è di quell’anno una sua

curiosa lettera (in archivio) scritta in siciliano stretto ed indirizzata alle sorelle

Mariannina e Giovannina che si trovano alla Giaccusa. Non so se Mariannina (che

in quell’anno aveva 23 anni) fosse già sposata con lo zio Michelino, padrone

della Giaccusa. Dima invida molto le sorelle che si trovano in questo posto di

delizie che è la Giaccusa con vicino una sorgente di acqua che sgorga estate ed

inverno.

L’anno successivo e per sei anni fu alla scuola militare Nunziatella di

Napoli ove nel 1881 ebbe come commilitone il principe ereditario, futuro re

Vittorio Emanuele III. Nel fondo di qualche baule dovrebbe ancora esserci la sua

elegantissima uniforme con giubba blu, colletto a giro collo, piena di bottoni

dorati, un cinturone bianco ed un cappello con la stella. Da bambino guardavo

con grande soggezione questi indumenti di cui mia madre aveva molta cura

come fossero sacri cimeli.

Alla conclusione degli studi, la Nunziatella aveva organizzato un viaggio-

premio in Francia, sbarcando nel porto di Tolone. Mio nonno era rimasto

impressionato nel vedere la grande quantità di escrementi umani che

galleggiavano nelle acque del porto dove evidentemente a quell’epoca

scaricavano liberamente le fogne della città. Tale impressione era stata talmente

forte che ormai associava il WC a Tolone. Quando andava nel WC diceva: “Vado a

fare Tolone”. La cosa si è tramandata nel corso delle generazioni ed io ancora

oggi chiedo ai miei figli o ai miei nipoti: “Hai fatto Tolone?”, “Devi fare Tolone?”.

Una volta parlando al telefono con mio fratello mi è capitato di dire: ”Oggi ho

avuto difficoltà a fare Tolone”. Loro capiscono e sorridono. E’ carino avere un

linguaggio segreto, “in cifra”, nella propria famiglia. E’ come una forma di

complicità che ci rende soddisfatti perché appartiene soltanto a noi.

Completati gli studi, il nonno Dima tornò al paesello natio dove

l’attendevano enormi problemi collegati all’amministrazione del suo

ingarbugliato patrimonio su cui gravavano interminabili liti giudiziarie tra

parenti per questioni di interesse. Ma il vero peso che attendeva mio nonno era

quello di occuparsi della sua numerosissima famiglia di cui giovanissimo era

divenuto il Capo. Il nonno Dima fu molto angustiato per questo peso familiare:

sorelle da maritare convenientemente, fratello sordomuto dalla nascita (ma

molto irrequieto di temperamento) da accudire in un istituto specializzato, due

sorelle che non vollero sposarsi né vollero entrare in convento e restarono per

tutta la vita in casa (e gli sopravvissero) ed inoltre due nipoti, figli di due sorelle,

che erano rimasti orfani e che gli furono affidati fino alla maggiore età.

Di una di questi nipoti, la zia Pia, parlerò in dettaglio. L’altro nipote,

soprannominato “Brillantino” era esattamente dell’età di mia madre e quindi i

due bimbi crebbero insieme. Li mettevano sul vasino insieme fino a quando uno

si alzava dicendo: “finivu di fare Tolone”. Io che sapevo la storia, ogni tanto la

ripetevo a mia madre già molto vecchia e lei rideva, rideva…

Il 7.2.1891 il nonno Dima si sposò a Ribera con Maria Parlapiano. Una

delle tre sorelle Parlapiano figlie di Francesco e di Stefania Lo Cascio (Donna

Fana) di Lucca Sicula. Le altre due sorelle Parlapiano erano andate spose una

(Giacomina) al Marchese Giamberoni e l’altra (Giovannina) all’Onorevole Licata.

Nelle trattative per il matrimonio i Parlapiano pretesero che il nonno Dima

prima facesse l’accordo con la “Cavalera” perché non volevano che la loro figlia

entrava in una famiglia dominata dall’ansia delle cause. E così fu. La prima

transazione per la causa (con la relativa rinuncia al feudo di Giardinelli) fu fatta

in data 11.1.1891, un mese prima del matrimonio di cui un esponente dei

“Cavalera” fu testimonio. Infatti i testi al matrimonio da parte Borsellino furono

Dima Borsellino fu Francesco di anni 32 (“la Cavalera”) e Giacomo di Francesco

di anni 27 (lo zio Giacomino, padre di Ciccetto). Ambedue cugini in primo grado

uno di parte paterna e l’altro di parte materna.

Il viaggio di nozze fu fatto a Villa Parlapiano a Ribera messa a disposizione

dagli zii della sposa, Antonino e Carmelo che erano ancora viventi e celibi.

L’on.le Antonino morirà nel 1903 e Carmelo nel 1907 e prima di morire adotterà

nipote Nenè Vella (futuro Deputato al Parlamento anche lui) e così addio alla

grandissima eredità…..

Per lungo tempo (dal 1893 al 1901) fu sindaco di Cattolica, succedendo

allo zio-tutore Michele Spoto ma poi fu battuto alle elezioni da un suo nipote (un

altro Spoto di nome Salvatore, detto Totò, morto però in giovane età) che gli fece

un’acre lotta politica. In effetti, fu un cambio generazionale. C’era l’usanza allora

che per festeggiare qualcuno, due persone lo sollevassero sulle loro spalle e lo

portassero in giro in trionfo per le principali strade del paese. (Si diceva: “purtari

in coddru”). Così Totò Spoto, (che a lungo fu inutilmente pretendente alla mano

di mia madre) vincitore delle elezioni, fu portato in collo in processione per tutto

il paese ed arrivati sotto le finestre di mio nonno, il corteo si fermò e la folla

cominciò a schiamazzare. Mio nonno si affacciò prontamente al balcone e si

inchino di fronte al nuovo sindaco fra gli applausi della popolazione.

In archivio, fra le carte di mio nonno, ho trovato un faldone che

probabilmente dovrebbe stare negli archivi del Comune. Si tratta di una delibera

per la costruzione di un nuovo abbeveratoio per i cavalli (unico mezzo di

locomozione a quei tempi). Sono allegati disegni, preventivi e verbale della

riunione. La delibera si conclude con queste parole: ” il sindaco provvederà a

proprie spese”. Ho fatto una fotocopia della delibera, vecchia di oltre cento anni,

e l’ho mandata sia all’attuale Sindaco che al vecchio Sindaco comunista. Il primo

mi ha risposto: “Altri tempi, altri tempi”; ed il secondo: “Ma tuo nonno la pagava

l’ICI?”. Penso che avesse ragione il secondo. Anche io non son mai stato per il

paternalismo.

Mio nonno era un uomo importante, brillante e conosciuto ed ebbe molti

incarichi:

Fu a lungo Consigliere Provinciale.

Consigliere di sconto al Banco di Sicilia.

Censore alla Banca d’Italia.

Membro della Cattedra ambulante di Agrigento.

Membro della Cassa invalidi della marina.

Presidente del comitato di soccorso per i danneggiati del terremoto di Messina.

Fu molto amico di Michelangelo Vaccaro, eminente magistrato e deputato al

parlamento nazionale. Lo ospitava a Cattolica, suo collegio elettorale anche

durante la sua assenza e nelle lettere l’on.le Vaccaro chiamava “la castellana”

Carmela Sachela, la fedele domestica dei miei nonni e nutrice di mia madre.

Carmela Sachela è sepolta nella nostra tomba di famiglia e morendo lasciò a mia

madre i suoi orecchini. Mi piacerebbe rivederli una volta. Li ha Dima. Forse li

tiene nel cavò della banca insieme ai grossi brillanti di mia madre che chissà

dove andranno a finire.

Mio nonno era in corrispondenza con tanta gente importante anche con

l’Ammiraglio Leonardi Cattolica che fu Senatore del Regno, ministro della

Marina e Collare dell’Annunziata. Leonardi Cattolica era oriundo di Cattolica e fu

fatto Conte dal re.

Lo conosco bene questo nonno attraverso centinaia di sue lettere che

conservo in archivio; lettere alla moglie, ai figli, alle sorelle. Lettere lunghissime,

chilometriche ma sempre di una logica stringente per dimostrare la giustezza

delle sue argomentazioni.

Poi ci sono le lettere anonime di denuncia per l’organizzazione della festa

di San Giuseppe patrocinata da mio nonno che sosteneva tutte le spese,

rimettendoci ogni anno sempre di più. Certamente mio nonno avrebbe fatto

bene a rinunciare a far svolgere questa festa con così tanto sfarzo, ma il prestigio

della famiglia lo richiedeva e mio nonno a certe cose ci teneva ancora.

I fedeli contribuivano alla festa offrendo grosse banconote che venivano

appese alle vesti della statua del santo durante la processione ed acquistando,

per il compimento del voto, speciali ceri, alcuni dei quali erano di lunghezza

smisurata (le famose “intorce”). In tal modo si ammucchiava una grande

quantità di denaro liquido in monete spicciole e banconote che veniva posto in

un grande cesto che eccitava l’immaginario collettivo della popolazione.

Questo cesto poi veniva trasferito in casa nostra come parziale contributo

per l’organizzazione della festa. C’era una deputazione che controllava entrate

ed uscite ed ancora oggi in archivio ho la contabilità bene ordinata anno per

anno. Tuttavia ogni anno c’erano lettere anonime di denunce ed insulti a mio

nonno che si impossessava delle offerte dei fedeli.

Una di tali denunce fu fatta al Prefetto, che conoscendo l’integrità e la

generosità di mio nonno, gliela inviò allegandola a un suo biglietto con alcune

considerazioni sull’invidia e sull’ingratitudine dell’animo umano

Il nonno Dima è morto ad Agrigento il 5 dicembre 1919 all’età di 56 anni

colpito dall’influenza “spagnola” con la quale lottò per ben nove mesi a letto,

amorevolmente assistito dalla moglie Maria e dalla figlia Giovanna (mia madre).

Soffriva di angina pectoris; fu curato da un grande cardiologo di Palermo, tale

Prof. Viola.

La “spagnola” tra il 1918 ed il 1920 uccise 50 milioni di persone in tutto il

mondo. Fu la la più grave forma di pandemia della storia dell’umanità, più grave

della peste nera del sec. XIV. Si è calcolato che in Italia uccise 500.000 persone. Il

virus era stato portato in Europa dalle truppe americane nella prima guerra

mondiale.

Quando si parla dei lutti provocati dalla Grande Guerra, si contano i morti

e feriti nei campi di battaglia; a questi bisognerebbe aggiungere le morti tra la

popolazione civile provocate dall’epidemia “la spagnola”. Il nonno Dima quindi è

una delle vittime della Grande Guerra.

La morte del nonno Dima provocò forti emozioni non solo nella sua

famiglia ma nell’intera comunità di Agrigento e di Cattolica dove si svolsero

solenni funerali. Furono pronunciati tre discorsi funebri.

Il primo dall’avvocato Pasquale Xerri, prima che il corteo funebre partisse da

Agrigento;

il secondo dall’Avvocato Paolo Palmisano;

ed il terzo dal Padre Angelo La Lomia dei Redentoristi, durante il funerale alla

chiesa del Rosario;

Il nonno Dima non era ricco, avendo perso il feudo. La sua campagna

preferita era “la monaca” dove aveva costruito una bella casina con palmento e

dove si era dedicato alla viticoltura producendo ottimo vino che faceva anche

imbottigliare (ho ancora le etichette). Cosa rara per quell’epoca e in quella zona.

Poi aveva i famosi “Quarti” terre molto fertili di Maurici, provenienti dalla dote

materna (Spoto quindi) dove mia madre su mia istigazione (avevo appena

dodici anni) piantò un importante mandorleto. Soprattutto mio nonno si

occupava dei terreni di mia nonna a Verdura che davano un ottimo reddito.

Non era ricco, rispetto alla Cavalera. Ma aveva molte relazioni; era conosciuto e

risultava istintivamente simpatico alla gente.

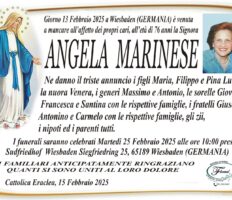

nonna Maria Parlapiano, la Marchesa

Questa mia nonna materna era nata a Ribera il 19.7.1870 ed è morta ad

Agrigento il 16.5.1964 all’età di 94 anni. Era una donna molto mite. Proveniva da

una famiglia molto ricca ma non nobile (Questo è il quarto di nobiltà che mi

manca!). Aveva un gran senso del dovere e per lei, almeno come lo ricordo io, la

vita rappresentò un sacrificio da compiere, una espiazione per i peccati

dell’Umanità. Era molto religiosa anche se non frequentava monache e preti. In

casa ha vissuto prima con le cognate bizzose e zitelle poi con una nipote stramba

e prepotente (la zia Pia) ed infine con mia madre, rimasta vedova, che alternava

la sua presenza ad Agrigento con le altre sue dimore di Cattolica e Palermo.

Aveva studiato a Palermo nel famoso Collegio del Giusino. Aveva diligentemente

imparato le nozioni che venivano impartite alle signorine di buona famiglia della

Sicilia di fine ottocento. Conservo i suoi quaderni molto bene ordinati ed i suoi

libri di scuola tutti rilegati e con le sue cifre.

Questa mia nonna si dava carico del menage ed ancora oggi non capisco come

facesse a fare la “moltiplicazione dei pesci”, visto che i suoi due figli maschi

profittavano di lei e non le davano le rendite che le spettavano uno per il Palazzo

di Via Atenea e l’altro per le terre di Verdura. Quando è morta è riuscita a

lasciare un piccolo legato in denaro ed un oggetto d’oro a ciascuno dei suoi

nipoti. Questo è veramente miracoloso. Ricordo che con quel denaro, a Roma, ho

fatto fare da un bravo falegname l’armadio guardaroba che c’è ancora nella mia

stanza da letto. In quel tempo infatti ero appena sposato ed avevo pochissimi

soldi. Il legato della nonna è stato provvidenziale.

La nonna è morta ultranovantenne ed è stata lucida ed attiva fino

all’ultimo. Era ben preparata alla morte. La sua religiosità e la sua vicinanza con

Dio, con cui parlava più volte al giorno attraverso le sue preghiere, l’avevano

resa forte e sicura. Aveva preparato tutto il corredo (indumenti, vestito, scarpe

etc.) che avrebbe indossato dopo morta e l’aveva sistemato bene in vista in una

scansia del suo armadio. Lo aveva mostrato alla suora che l’avrebbe assistita per

aiutarla nel trapasso e che poi l’avrebbe vestita.

Margherite Yourcenar fa dire all’imperatore Adriano: “Cerchiamo di

entrare nella morte ad occhi aperti”. Questo è possibile solo se abbiamo vissuto

ad occhi aperti e non abbiamo paura della morte. Questo l’ho imparato da mia

nonna. Per ben due volte nell’ultimo anno della sua vita ha creduto di morire per

certe improvvise crisi cardiache; in quelle occasioni indicava con il dito e con gli

occhi alla suora che l’assisteva l’armadio dove aveva riposto il vestito per la

morte. Poi si riprendeva, la crisi passava e la suora le diceva “non è questa l’ora”.

Quale è l’ora? Non si potrà mai sapere. “Estote parati” dice il Vangelo

Mi viene in mente quel famoso film americano con Dustin Hoffman in cui si

racconta del grande capo indiano che alla fine di una vita piena di soddisfazioni,

di avventure, di tragedie, ormai cieco, pensa che per lui è giunto il momento di

morire. E si incammina sereno e determinato verso il letto di morte issato tra

quattro pali, pronto a trasformarsi in una pira. Il gran capo si sdraia ed immobile

attende. Improvvisamente dal cielo cominciano a cadere delle gocce di pioggia. A

quel punto il capo indiano si alza discende dal letto e dice: non è ancora il tempo.

Quando viene il tempo di morire? Chi lo decide? Credo che sia sufficiente essere

sempre pronti.

C’è un brano di Benedetto Croce che ho ricopiato nella mia agenda e che tengo

sempre presente:

La vita intera è preparazione alla morte, e non c’è altro da fare fino alla fine che

continuarla attendendo con zelo e devozione a tutti i doveri che ci spettano. La

morte sopravverrà a metterci in riposo, a toglierci dalle mani il compito a cui

attendiamo; ma essa non potrà fare altro che così interromperci, come noi non

possiamo fare altro che lasciarci interrompere, perché in ozio stupido essa non

ci può trovare.

C’è un altro pensiero che riporta Emilio Cecchi nei suoi Taccuini che qui mi piace

ricordare: “La vita è la marcia di un tassametro, davanti al quale siamo seduti da

anni e anni, che cammina e cammina col violento ticchettio di un orologio e

segna una somma sempre più favolosa. Il conducente è voltato di spalle e non gli

si vede il viso, se gli si vedesse si vedrebbe che è il viso di un teschio. Non si può

scendere e non si sa come pagare…”. Altrove Cecchi scrive di essersi sempre

inorgoglito di guardare in viso la morte senza dissimularne l’orrore e lo

spavento. Sono perfettamente d’accordo con lui.

Infine c’è un pensiero sull’argomento che recentemente ho copiato nella prima

pagina della mia agenda. E’ un breve brano di un’intervista a Rita Levi

Montalcini: ” Non ha paura della morte? – No. Non me ne importa. E’ solo il

corpo che muore. Credo che qualcosa di noi sopravviva. – L’anima? – No. Il

messaggio. Le azioni, i pensieri è quanto rimane di ognuno di noi. Io credo di

lasciare buoni pensieri, buone azioni.”

Io cosa lascio? Le cose per cui vale la pena vivere credo siano tre: avere un figlio,

piantare un albero e scrivere un libro. Ho fatto queste tre cose e sono sereno.

Estote parati dice il Vangelo. Non possiamo immaginare l’ora della nostra morte

e frattanto dobbiamo fare il nostro dovere.

In questi ultimi tempi ho collezionato le descrizioni letterarie del

momento del trapasso. Ricordo la straziante fine di Ivan Ilic, la morte di Mastro

don Gesualdo che gira la testa contro il muro e quella del Principe di Salina che

immagina di incontrare una bella signora vagheggiata da sempre alla stazione di

Messina. Oltre Tolstoi, Verga e Lampedusa, tengo presente anche Dostoevskij

con la sua magistrale descrizione della morte in “povera gente”.

No Comment! Be the first one.