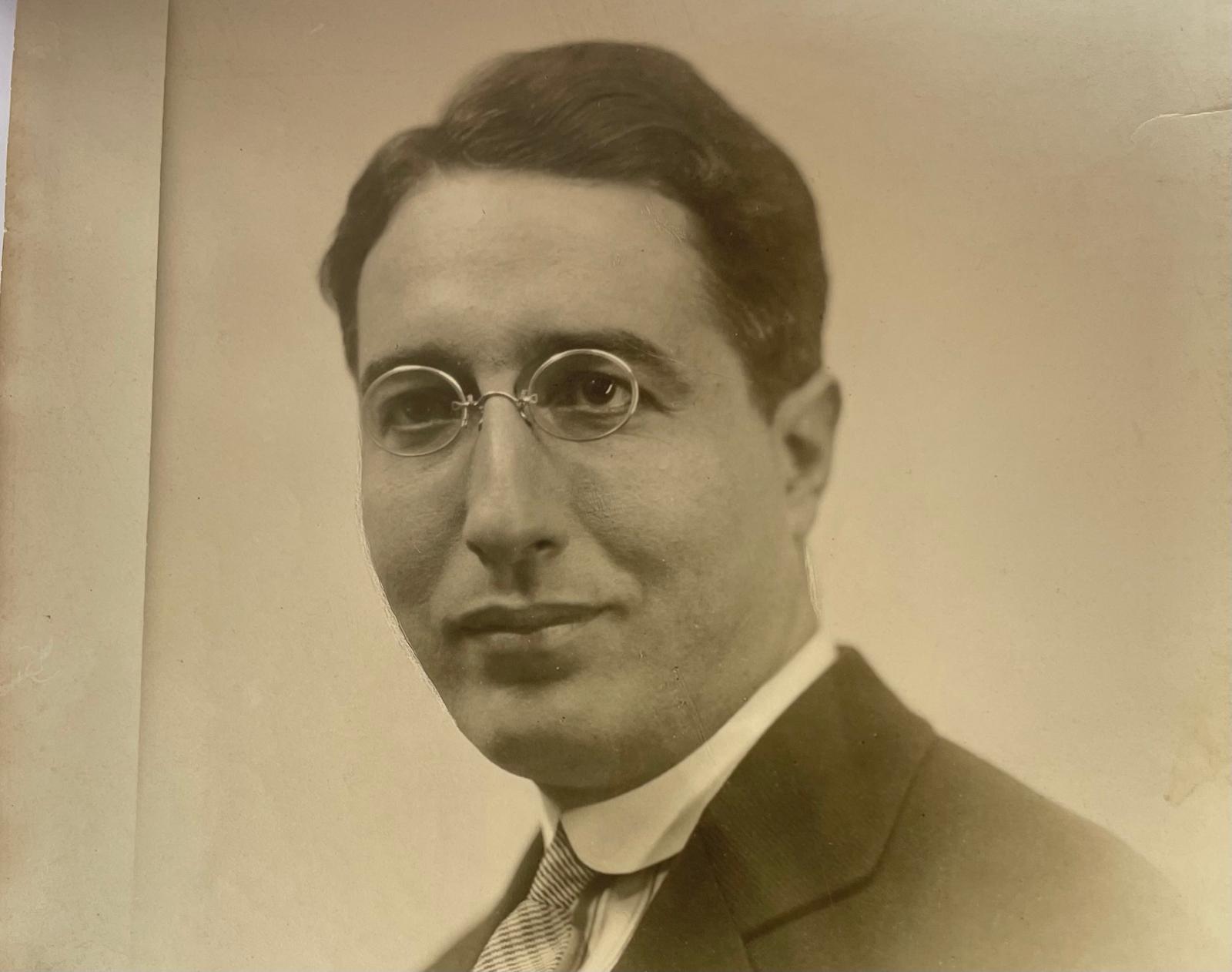

Le Memorie di Gasparuccio: mio padre

Mio padre Francesco, detto Ciccio, nacque a Cattolica il 9.11.1896 ed a Cattolica morì il 11.6.1943 a 46 anni di età. La vita è stata troppo ingiusta per quest’uomo che era sempre stato osannato per la sua rettitudine e per la sua bontà. Quando è morto era il Podestà di Cattolica ed i funerali furono davvero imponenti. Io avevo appena 6 anni e ne ho un ricordo un po’ sbiadito. Si era laureato in giurisprudenza all’Università di Palermo ma non ha mai fatto l’avvocato.

La laurea gli era servita per occuparsi degli affari della famiglia con cognizione di causa. Si era sposato il 30.3.1928 con mia madre, sua cugina in secondo grado, figlia del Marchese Dima e discendente del ramo di Giovanni che aveva lottato contro la “Cavalera”. Con questo matrimonio si concludeva una lunga diaspora. I due rami della Cavalera e del Marchese in tal modo si riunificavano. E’ vero che dal popolo Marchese era riconosciuto solo lo zio Giovanni; ma ormai dopo il suo matrimonio con la cugina Maria Licata, quel ramo della famiglia si era trasferito a Sciacca. A Cattolica il Marchese non c’era più. C’era la Marchesa che era mia madre. Ad Agrigento poi il Marchese era lo zio Franz. Sia lo zio Giovanni che lo zio Franz lo sapevano che araldicamente non avevano diritto al titolo perché non può decidere l’ultimo detentore a chi lasciarlo sia pure per testamento.

Ma quel che conta è quel che dice il popolo. Mio padre negli ultimi anni della sua vita aveva preso puntigliosamente in mano la questione ed aveva affidato la pratica ad un avvocato di Roma esperto in araldica. Era riuscito a farsi riconoscere i 5/8 di Giardinelli di Sciacca, poi doveva occuparsi di diventare Barone di Giardinelli di Cammarata e poi Marchese di Busunè. Nel frattempo però è morto ed è morta anche la monarchia con l’abolizione della Consulta Araldica e dei titoli nobiliari ad essa collegati. Finito. Amen. Meglio così Quando io sono tornato a Cattolica da sposato ed ho cominciato a fare l’imprenditore agrario, mi hanno chiesto come volevo essere chiamato ed io ho detto subito: “Dottore”. E così è stato. Se dicevo “Marchese” oggi sarei Marchese. Ma a quell’epoca ero socialista militante. Comunque il popolo non mi chiama né Dottore, né Cavalera, né Marchese.

Mi chiama “Gasparuccio” ed io ne sono contento. Mio padre si occupava dell’amministrazione del patrimonio familiare ancora indiviso con il fratello, dedito agli studi universitari tanto da diventare professore, libero docente in oculistica. Ai primi di giugno ci trasferivamo a Cattolica dove iniziava la trebbiatura del grano e ci stavamo fino “ai morti” (cioè il 2 novembre). Poi ritornavamo a Palermo. Morto mio padre, mia madre non volle tornare a Palermo, se ne andò ad Agrigento nella sua casa paterna e noi andammo in collegio. Mio padre ha avuto una vita troppo breve e travagliata. Non aveva ancora venti anni quando era partito per la guerra ed il primo giorno, appena arrivato al fronte era stato ferito ad un piede. In archivio ho ancora il telegramma con l’annuncio: era il primo novembre 1916 sul fronte del Piave, nella battaglia dell’Isonzo, nell’assalto di “Veliki-Hribak”.

Mi piacerebbe un giorno andare in pellegrinaggio su questo arido monte nelle vicinanze di Gorizia. Credo che oggi appartenga alla Slovenia. Negli ospedali da campo a quell’epoca se vedevano che la ferita non rimarginava subito, tagliavano il piede per evitare la cancrena. Mia nonna intervenne subito e tramite il fratello Pompeo, avvocato a Roma ed attivo massone, ottenne che mio padre fosse subito trasferito in ospedale. Addirittura ottenne il trasferimento a Roma, nell’attuale Palazzo di Via Veneto sede dell’Ambasciata Americana che precedentemente era il Palazzo Margherita, abitazione della Regina Madre che per suo volere era stata trasformato in ospedale militare. Mio padre fu subito operato al piede ma dovettero tagliargli due dita. Per tutta la vita restò claudicante. Ho ancora un portasigarette d’argento con la scritta che ricorda la permanenza di mio padre in quell’ospedale e la riconoscenza della Regina Margherita per le due dita del piede date per la patria! Sembra incredibile constatare la potenza delle raccomandazioni. Io da parte mia ho sempre avuto grande riconoscenza per la massoneria che ha salvato il piede di mio padre fino a quando ho conosciuto bene Licio Gelli.

Lavoravo in quel periodo nel gabinetto del Ministro della Difesa e Gelli, amministratore delegato della società “dormire”, come si legge nei numerosi biglietti da visita con parole di augurio che conservo ancora, frequentava il Ministero chissà per quali oscure trame. Gelli lavorava per una società che produceva materassi a molle ed era a quell’epoca agli inizi della sua carriera di potente capo della Loggia P2. Era rimasto affascinato dai racconti del piede di mio padre salvato dalla massoneria. Mi fece anche proposte di iniziazione ma io ricordo bene di essere rimasto orripilato dal modo di fare untuoso ed accattivante di quest’uomo cui non avrei dato da amministrare neanche il mio condominio. Io ero giovane allora, ero pieno di ideali e provenivo da ben altri ambienti ove avevo conosciuto personaggi del calibro di Adriano Olivetti, loro sì capaci di plagiarmi con il loro carisma.

Parlo dei personaggi che frequentavano l’Istituto Cesare Alfieri di Firenze in cui mi sono laureato. Altro che Gelli! Mio padre era presidente dell’associazione mutilati e invalidi ed era considerato “eroe”. Quando entrava in una stanza di un ufficio pubblico, gli impiegati si alzavano in piedi. Aveva carisma e una grande presenza: grande, robusto, imponente, claudicante e sempre con un bastone. Riempiva lo stipete di una porta. Guidava l’automobile ma voleva sempre l’autista accanto. Quando gli chiedevano perché portava l’autista se poi conduceva sempre lui, immancabilmente rispondeva: ”e se poi capita una panna di gomma?”. In effetti, a quei tempi, quando le strade asfaltate dalle nostre parti non esistevano, avveniva sovente che un chiodo o una pietra puntuta attraversasse il copertone per cui bisognava cambiare la ruota. Con l’andare degli anni però preferiva far guidare all’autista perché aveva difficoltà con il piede ferito. Chi erano gli autisti? Io ricordo solo l’ultimo: Beniamino Colagrosso che faceva anche il fabbro a Cattolica e quando mio padre lo mandava a chiamare con il garzone, chiudeva la bottega e si metteva l’uniforme nera. Altri autisti di cui ho sentito parlare furono: tale Seminera e Pino Rotolo. Quest’ultimo ebbe un grave incidente perché mise sotto un bambino che morì e mio padre ebbe seccature.

A Cattolica Pino Rotolo (che era palermitano) dormiva su una branda in garage ed una volta fu sorpreso mentre faceva all’amore con la nostra cameriera. Fu subito licenziato. Mio padre costruì nove case coloniche per i contadini. Era successo che alla fine degli anni trenta il regime fascista aveva promosso in Sicilia un forte intervento strutturale in agricoltura con le “leggi sul latifondo” che prevedevano lo spezzettamento del feudo con la creazione dell’appoderato mezzadrile e la fondazione di borghi rurali come luogo di riunione dei mezzadri (piazza, chiesa, scuola, spaccio, casa del fascio etc.). Mio padre quindi fu obbligato (in esecuzione delle leggi per la colonizzazione del latifondo siciliano) a costruire nel giro di pochi mesi una decina di case coloniche a Sant’Agata a Cuci-cuci e soprattutto a San Pietro proprio attorno al borgo rurale che stava nascendo contestualmente e che si chiamò Borgo Bonsignore (e che era più logico si chiamasse se non proprio Borgo Borsellino, almeno Borgo Giardinelli). Ma questo oscuro Bonsignore si dice che fosse un eroe fascista!

Oltre a mio padre anche la “Congregazione di Carità dell’Ospedale di Sciacca”, proprietaria del un feudo limitrofo, fu costretta a costruire una serie di case coloniche. In brevissimo tempo il paesaggio della zona mutò radicalmente: nel cuore del feudo a coltura cerealicola di carattere estensivo, sorse un Borgo rurale dalla tipica architettura fascista (la piazza sembra proprio la raffigurazione di un quadro di De Chirico!) contornato da una ventina di caratteristiche case coloniche tutte eguali con un portico centrale, la cisterna, la stalla, la concimaia e quattro comode camere di cui una dotata di un grande camino che serviva da cucina. (La tipologia della casa colonica era rigorosamente prescritta dalla legge sul latifondo) Le note vicende della guerra, dopoguerra, crisi della mezzadria, esodo dei contadini dai campi, urbanesimo etc. hanno modificato pesantemente l’equilibrio che si era creato all’inizio degli anni quaranta.

La “Congregazione di Carità” fu abolita e le case coloniche furono riscattate dagli ex mezzadri assegnatari dei poderi. Successivamente, molti anni dopo, con lo sviluppo turistico queste case furono trasformate in seconde case per il periodo estivo e persero la fisionomia tipica della “casa colonica” mentre l’ex borgo rurale si rianima per un mese l’anno. Le case coloniche costruite da mio padre abbandonate dai mezzadri, presto andarono in rovina, anche a causa dei materiali scadenti adoperati dagli appaltatori che realizzarono la costruzione in modo affrettato.

Una di queste case, a Cuci-Cuci è stata da me restaurata, rispettando la fisionomia della tipica casa colonica, e data in comodato a un francese. Tutte le altre sono diventate ruderi. Avrei voluto mettere una lapide su questa casa per ricordare l’intervento di mio padre. Avevo scritto anche il testo ma poi per senso della misura ho desistito. Ma ho sbagliato.

Mio padre è morto l’11.6.1943 mentre era Podestà del Comune ed ebbe solenni onoranze funebri. Si era ammalato solo quattro giorni prima. Non capirono che aveva un attacco di appendicite e quando l’infiammazione si trasformò in peritonite era troppo tardi per un intervento chirurgico. L’infezione lo devastò rapidamente e dire che appena un mese dopo sbarcarono gli americani portando la penicillina che avrebbe potuto salvarlo.

No Comment! Be the first one.