Le Memorie di Gasparuccio: I miei nonni paterni

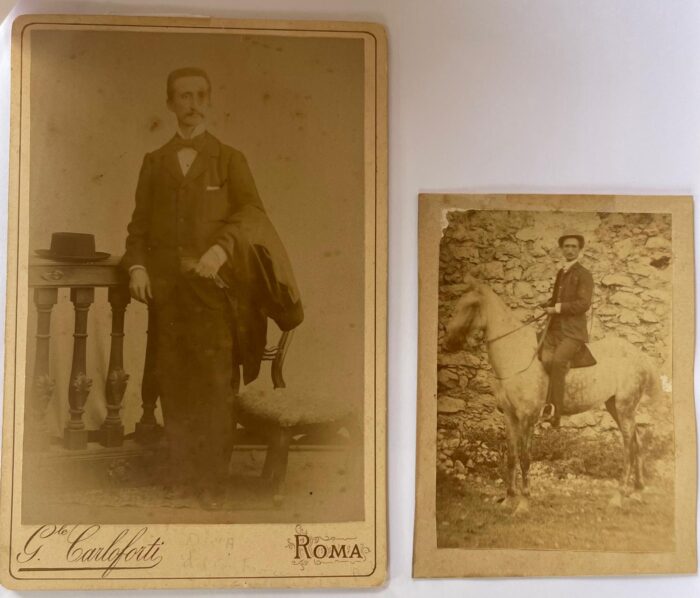

Mio nonno “Pepè”, il “Cavaliere”

Giuseppe, detto “Pepè”, era uno dei quattro cavalieri figli del Cavalier Francesco.

Era il mio nonno paterno.

E’ l’unico dei quattro fratelli maschi che si sposò ed ebbe prole dando continuità al nome dei Borsellino che a tutto oggi sono esistenti, secondo il seguente albero genealogico:

Giuseppe(25.5.1854 – 13.8.1907)

sp. 27.4.1895 Marietta Spoto

(4.12.1866 – 25.8.1951)

—————————————————————————————————————————————————-

! ! !

Francesco Gaspare Giuseppina

(9.11.1896-11.6.1943) (12.12.1897 – 21.4.1993)( 23.4.1903-tra 10 e 15)

sp. Giovanna Borsellino sp. Anna Bona

(30.1.1896 -12.6.1985) (14.7.1902 – 5.2.1994)

! ! ! ! !

Giuseppe Maria Teresa Dima Gaspare Emanuele Antonio

(1929 -2005) (1932 -1934) (20.4.1934- )(21.2.1937- ) (13.6.1937-29.2.2004)

sp. Celestina Cinti sp. Fiamma Gordigiani sp. Giuseppina Rini

sp. Leonarda Aula

—————————– ——————————–

! ! ! !

Giovanna Francesco Anna Carolina Gaspare Giuseppe

Nacque a Cattolica il 25.5.1854 ed a Cattolica morì il 13.8.1907 all’età di 53 anni quando il suo figlio maggiore, mio padre, aveva appena 11 anni.

Quel giorno di agosto faceva un gran caldo a Cattolica e nonno “Pepè” moriva all’improvviso dopo aver sopportato per qualche giorno forti febbri malariche.

Dopo la tubercolosi, la malaria era la seconda malattia infettiva che causava ogni anno in Italia (soprattutto al sud) decine di migliaia di morti. Ora la malaria in Italia è stata completamente sdradicata sia per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie sia per la bonifica delle pianure, ma soprattutto attraverso la sistematica diffusione, nell’immediato dopoguerra, del DDT che ha disinfettato le campagne distruggendo le larve di un certo tipo di zanzara. Io ricordo bene quel periodo e la profilassi massiccia che veniva fatta attraverso la distribuzione gratuita del “chinino”.

Comunque nel 1907 non c’era tutto questo e nonno “Pepè” c’è rimasto.

Non so che studi abbia fatto. Si racconta che a Palermo per frequentare l’Università (dal Palazzo di Via Bandiera dove abitava) usava andare a cavallo che il garzone governava durante la lezione! Ma forse è una favola.

Si era sposato con Marietta Spoto, figlia del Barone Francesco Spoto il 27.4.1895 ed era stato uno dei due matrimoni a votavrazzu.

Dopo il matrimonio non era andato ad abitare al Palazzo che era affollato dalla “Cavalera” cioè gli altri tre fratelli (Gaspare, Nzulo e Dima) e da tre sorelle (Trisina, Annicchiddra e Mimì). La quarta “Cavalera” Vanniddra, proprio quel giorno a seguito del matrimonio a votavrazzu, si trasferiva in casa Spoto.

Nonno “Pepè” non aveva voluto turbare la tranquillità delle sorelle e prese in affitto una casa appartenente ai cugini primi Rizzuto che si trovava proprio di fronte al Palazzo in Via Collegio. Si tratta della casa che successivamente i Rizzuto avevano affittato al Notaio Tutino che poi l’aveva comprata e successivamente ancora Il Notaio Marsala, genero del Notaio Tutino, ha ricostruito a due piani ed è quella ancora esistente.

Dunque il nonno “Pepè” muore in quella casa che aveva abitato nei dodici anni di matrimonio, lasciando una vedova e tre figli piccoli. Accorrono i sei fratelli, accorre Vanniddra col marito Giacomo, è presente il cognato, dottore Cicala che lo aveva curato e tutti sono attoniti ed increduli. Accorre anche il cugino in primo grado, il Marchese Dima (l’altro mio nonno) che era ancora Sindaco di Cattolica e che era uomo risoluto e di rapide decisioni e prende in mano la situazione. Decide che vedova ed orfani debbono tornare a Palazzo e che a Palazzo deve tenersi il funerale del Cavaliere morto, lì deve essere esposto, lì si deve tenere “lu bisitu”.

Il cadavere viene seduto su una sedia e viene trasportato a mano giù per le scale, si traversa la via collegio e proprio di fronte c’è la porta della cantina del Palazzo. Dalla cantina si sale con una scala, in parte di legno, nel mezzalino (la mia attuale biblioteca) e poi si continua arrivando al primo piano.

(In ricordo di questo tragitto, quando ho ristrutturato la biblioteca ho voluto lasciare quella scala che è ancora esistente).

Così “Pepè” è tornato a Palazzo e sua moglie ed i suoi figli ci sono tutti vissuti e tutti ci sono morti.

Nonno Pepè era un uomo pacioso e senza molte ambizioni, come mio padre, come mio fratello Giuseppe, come mio figlio. I geni significano qualcosa.

In archivio c’è la sua corrispondenza attraverso la quale emergono le sue amicizie sia a Palermo (la marchesina Alliata) che a Cattolica (il farmacista Tortorici). Amava la musica e suonava la chitarra. “il solito fanciullone” lo definisce il fratello Gasparino in una lettera. In effetti era un uomo buono, dedicato più alla famiglia che agli affari. Agli affari ci pensavano i suoi fratelli che erano ben più energici.

Dal suo passaporto risulta che era alto m. 1.76 e che aveva una “cicatrice a lato del sopraciglio di sinistra”. Chissà quale incidente ha avuto!

Ancora dopo 10 anni dalla sua morte le sorelle continuavano a fargli “dire messe”.

C’è una nota. “Trigesimo che si celebra nella Chiesa del Rosario per l’anima santa del Cavalier Giuseppe Borsellino” con 7 sacerdoti (Lire due a testa): Vecchio, Marsala, Iacono, Spagnolo, Mormina, Farrugia, Buttafuoco.

Messa cantata £. 2.50

Ministri e cerimonieri £. 1.50

Organista e soffiatore £. 1.50

Campanaro £. 0,60

Cera (40 lumini) £. 1.00

Incenso £. 0.50

Servizio sacrista £. 1.50

Piccolo Talamo £. 1.50 (cosa significa?)

Officio in coro £. 10.00

Campane: Matrice, Purgatorio, Immacolata £. 0.60, ciascuno

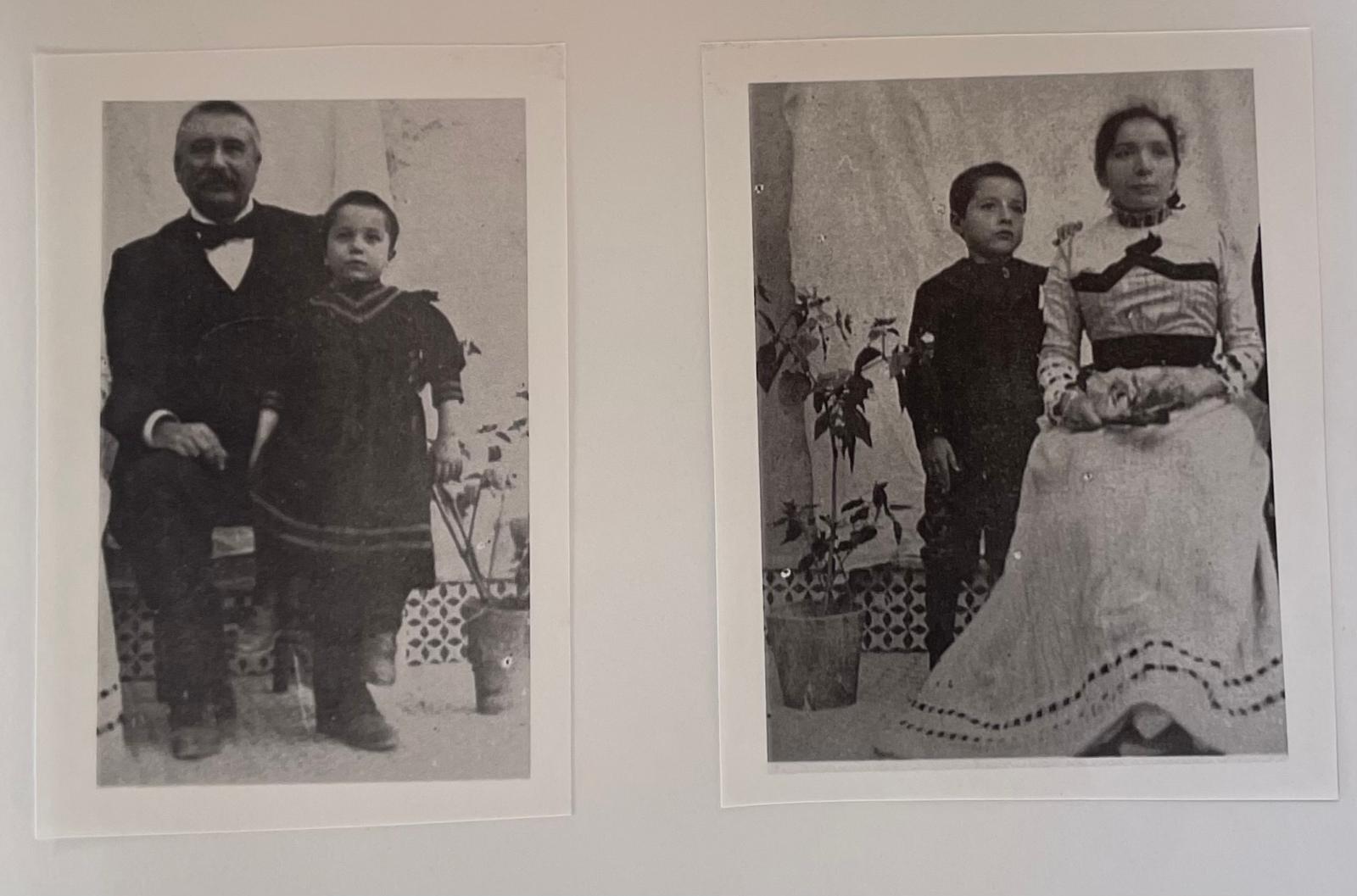

Mia nonna Marietta Spoto, la “Cavalera”

La moglie di nonno Pepè fu sempre chiamata dai nipoti “nonna Spoto”. Era nata a Cattolica il 4.8.1866 ed ivi morta il 25.8.1951. Me la ricordo bene. Molto arcigna e quasi dura verso noi bambini. Era molto tirchia ed aveva una preferenza sfacciata per il suo figlio minore lo zio Gasparino. Sentiva profondamente l’orgoglio di essere “la Cavalera”. Fece una continua guerra a mia madre di cui non sopportava l’indipendenza e l’intelligenza e che rappresentava l’ultima discendente del ramo avversario della famiglia e cioè era l’ultima marchesa. Ma negli ultimi giorni della sua malattia, assistita con assiduità da mia madre ebbe per lei parole di riconoscenza che cancellarono tutti i precedenti litigi e riscattarono venti anni di lotte.

Era molto fiera che il suo figlio preferito aveva sposato una ereditiera (la zia Annina, figlia del Barone Bona di Caltabellotta). Rimase famosa nel parentado una sua frase pronunciata in occasione di una trattativa matrimoniale per uno dei suoi figli che oggettivamente erano un “buon partito”. Ad uno di questi “sensali” che le presentava la candidatura di una signorina da marito chiese: “c’è il milione?”. Mia nonna cioè pretendeva una dote adeguata per aspirare alla mano di uno dei suoi due figli. Dote che doveva essere almeno di un milione di lire. (Dovrei calcolare a quanti miliardi di lire equivale il milione del 1920) E quando avvenne il fidanzamento di mio padre con mia madre, la famiglia di mia madre (che sapeva questa storia del milione) si premurò di farle avere il calcolo cespite per cespite di tutta la dote di mia madre che superava largamente il milione. In qualche parte dovrei ancora avere questo documento che ho trovato tra le carte di mia nonna.

Mia nonna, una donna dalla scorza dura. Non l’ho vista mai sorridere. La ricordo negli ultimi anni di vita quando era diventata quasi cieca. Per la cataratta. Strano, aveva un figlio professore in oculistica ed invece si era ridotta a quel punto di cecità. Il fatto è che avevano paura delle operazioni chirurgiche. Anche questo mio zio che aveva una ernia non si decise mai ad operarsi fino a che restò immobilizzato a letto e subentrarono una serie di guai collegati alle piaghe di decubito.

Quando si parlava di questa mia nonna “Cavalera” si diceva con ammirazione che era “intrissata”, cioè era dedita a curare nel modo migliore gli interessi del Casato. In qualche parte (forse quando parlo dell’eredità del mio bisnonno Barone Spoto) ho raccontato come sia riuscita a diventare padrona dell’intera casa paterna in Piazza di fronte al nostro Palazzo. Qui vorrei ripetere una frase che la nonna Spoto disse in quell’occasione alla cognata (Celestina La Rizza di Raffadali) rimasta vedova per la morte del marito Michelino che, non avendo figli aveva lasciato la sua quota della casa a mia nonna. Ecco la frase: “Celestì, cogliti lu stigliu e vattinni” (Cioè: “raccogli la tua roba e vai via”). Questo avveniva dopo pochi giorni della morte del marito e la mia nonna voleva essere sicura di poter prendere possesso della casa.

In archivio ho trovato un dossier che contiene la corrispondenza tra la “nonna Spoto” e Bartolo Longo. E’ molto istruttivo leggere in Wikipedia la biografia della mirabolante figura dell’avvocato Bartolo Longo (1841-1926), prima fanatico fautore e promotore di “riti satanici” e poi fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Bartolo Longo, dichiarato BEATO nel 1980 da Papà Giovanni Paolo II, è stato molto popolare nelle regioni del Sud d’Italia negli anni a cavallo tra Otto e Novecento.

Bartolo Longo è stato un antesignano di Padre Pio. Solo che non faceva i miracoli (almeno direttamente) e non aveva le stigmate ma allo stesso modo aveva creato una macchina per far soldi da destinare alla costruzione di opere di bene (ospedali, conventi, orfanotrofi etc.).

Era un imprenditore, un manager, un grande collettore finanziario e punto di riferimento per l’attività economica della sua zona. Ma intendiamoci, non era un imbroglione ed un profittatore perché è morto povero e personalmente non ha mai abusato del denaro raccolto, tanto che lo hanno fatto Beato e forse diventerà Santo.

Con le offerte ricevute dai fedeli di tutto il mondo, alla fine dell’Ottocento era riuscito a trasformare la desolata Valle di Pompei (nel napoletano) in una ridente località turistica ove aveva costruito il grandioso Santuario in cui aveva allocato un dipinto con l’effige della Madonna di Pompei che presto si dimostrò miracolosa. Inoltre aveva costruito un orfanotrofio ed un grande edificio per l’accoglienza dei figli dei carcerati.

Accanto a questo si svolgeva una redditizia attività editoriale con la pubblicazione di un Bollettino periodico, libri di preghiere e devozioni, immagini e materiale propagandistico di vario genere. Inoltre veniva diffusa l’iconografia della Madonna di Pompei in vari formati e di varie qualità.

Nell’archivio di Cattolica un intero scaffaletto è occupato da questo materiale ed inoltre in molte stanze del Palazzo di trovavano immagini della Madonna di Pompei nei formati e con le cornici più diverse.

Mia nonna Spoto infatti era particolarmente devota alla Madonna di Pompei e seguiva le attività di Bartolo Longo con cui intratteneva una continua corrispondenza.

In archivio conservo ancora le minute delle lettere scritte da mia nonna. Bozze di lettere spesso scritte sul retro di buste di lettere da lei ricevute! La sua tirchieria era proverbiale: dava da mangiare alle cameriere un uovo da dividersi in due, mentre il pollaio era pieno di galline; rivoltava le buste delle lettere per scriverci sopra mentre le scaffalature erano piene di blocchi notes e grande quantità di carta da lettere ancora oggi esistenti ed ingiallite dal tempo (dopo oltre un secolo).

Dall’esame di questo materiale risulta che mia nonna inviava banconote con la richiesta di una grazia attraverso la preghiera degli orfanelli e dei figli dei carcerati. Inviava un acconto ed il saldo a conseguimento della grazia ricevuta. Le banconote variavano dalle 5 alle 50 lire a seconda dell’importanza della grazia richiesta. Come a dire richiesta o comando “a la carte”.

Queste richieste si concentrano in tre periodi ben distinti: 1908-1911; 1917-18; 1922-1925.

Ho cercato di capire quali fossero i problemi che angustiavano mia nonna per dover chiedere con insistenza l’intervento del soprannaturale attraverso una grazia. Alla fine ho trovato il bandolo della matassa in una corrispondenza del 1909 di mio padre dal collegio con la madre.

Mio padre annuncia di aver preso un buon voto a scuola e mia nonna risponde “e certo che hai avuto successo; è per questo che avevo chiesto la grazia”. Insomma nel periodo che i figli studiavano in collegio, mia nonna continuava a chiedere la grazia ed aveva talmente plagiato i figli che ormai questi scrivevano “per grazia ricevuta sono stato promosso” oppure “ti prego chiedere la grazia perché ho una importante interrogazione”. In conclusione si passava a scuola non perché ci si era impegnati con lo studio ma per grazia ricevuta attraverso il pagamento di un anticipo ed un saldo. Questo è il massimo dell’arroganza. Arroganza mista a ignoranza, superstizione ed irrazionalità. Questa era mia nonna e su questo speculava Bartolo Longo, mungendo denaro.

Bartolo Longo aveva una organizzazione molto efficiente che rispondeva sempre alle richieste di grazia con un biglietto personalizzato del tipo “ Pregiomi far noto alla S.V. che mi è pervenuta la gradita sua e quanto in essa era indicato. I suoi ordini sono stati eseguiti. Gradisca gli attestati della mia osservanza”. E quando le richieste di mia nonna si facevano più perentorie e pressanti attraverso telegrammi, Bartolo Longo rispondeva: “Pervenuto il suo telegramma , sonosi subito eseguiti i suoi comandi. Le orfanelle ed i figli dei carcerati continuano a pregare secondo le sue intenzioni. Con perfetta osservanza, devotissimo Bartolo Longo”.

Poi nel periodo in cui mio padre e suo fratello erano alla guerra (1917-18), le richieste di grazia di mia nonna si dovettero intensificare con un crescendo di arroganza (e di numero di banconote) con la richiesta di “grazia urgentissima” o “grazia di grandissima importanza”. Ed il fatto che mio padre l’abbia scampata con una leggera ferita al piede ha comportato, credo, un forte saldo per grazia ricevuta.

Il terzo periodo in cui mia nonna continuava a “chiedere la grazia” è tra il 1922 e 1925. Doveva essere un periodo di serenità per lei: I figli erano laureati, le famose cause si erano concluse tutte vittoriosamente, il patrimonio era consolidato. Quali potevano essere le sue angustie? Per cosa continuava a “chiedere la grazia”? Faccio una ipotesi: per un buon matrimonio dei figli. Buono nel senso di una nuora ricca. Su questo era proprio fissata mia nonna.

Bartolo Longo morì nel 1926 e mia nonna negli ultimi 25 anni della sua vita smise di “chiedere la grazia”.

No Comment! Be the first one.